摘 要:本文概述了安徽省麻类产业的现状、历史沿革及面临的挑战。安徽省作为麻类主产区,主要种植苎麻、大麻、红麻等。产业历史悠久但近年发展放缓,种植面积与产量双降。主要问题包括种植技术不成熟、加工工艺落后、质量提升成本高、产业升级困难及质量宣传不足等。本文提出了加大质量监管和公证检验力度,支持企业提高麻纺织品质量,扶持企业开发麻类产业新的增长点,融合产业链,重点支持龙头企业的创新发展等对策,以促进麻类产业健康发展。

关键词:麻类;产业;问题

麻类作为重要的经济作物,主要品种包括红麻、黄麻、苎麻、亚麻、大麻、剑麻等。麻类纤维品质优良,尤其适合纺织工业作为原料使用,其中大麻、苎麻是我国原产纤维。麻类纤维吸湿透气、无静电、防霉抗菌、抗紫外线,以麻类制成的纺织品外观风格时尚,广泛应用于服装、家用纺织品和产业用纺织品等领域。麻纺行业作为我国传统的纺织行业,虽然行业占比较低,但近年来一直持续发展,已形成了比较完整的麻纺产业链。通过对安徽省麻产业发展情况进行调研,了解安徽省麻产业的市场环境、基本状况、产业链、消费者需求、企业产品等产业现状,为政府和企业决策提供科学依据[1-2]。

1 安徽省麻类产业沿革

安徽省是我国重要的麻类主产区之一,红麻、大麻、黄麻、苎麻均有大面积种植。安徽麻类作物种植历史有1500年之久。安徽省在新中国成立前种植的麻类作物主要有大麻、苎麻、黄麻、亚麻等。新中国成立后发展黄、红麻。黄麻产于舒城,红麻主要分布在沿淮一带,大麻集中在六安、霍邱两县。苎麻种植比较分散,但在皖南、大别山区和沿江丘陵坡地种植面积较大且集中。苎麻、大麻在安徽省种植历史虽然悠久,但发展速度不快;红黄麻种植较晚,但发展迅速。红黄麻20世纪60年代初期多处试种,70年代开始发展,到1981年全省总产量跃居全国第一位。苎麻经过长期徘徊,到80年代中期进入大发展阶段,1987年总产量达2.77万吨,位居全国第五。大麻种植面积、总产量也位居全国前列。从1951到1987年,黄红麻产量有了大幅提升,1985年达到峰值97.63万吨,1987年又有大幅回落。苎麻和大麻的产量比重自1975年后有所下降,黄红麻的比重不断上升。

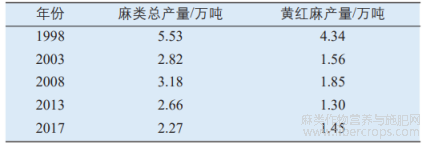

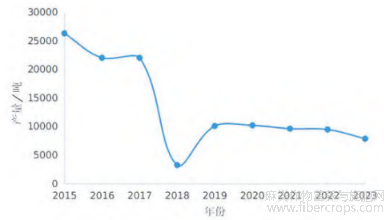

表1 1998—2017年安徽省麻类及黄红麻产量情况

数据来源:根据《安徽省统计年鉴》计算而得。

从表1可以看出,1998年至2017年安徽省麻类总产量处于下降趋势,其中黄红麻虽然比重较大,且总产量也处于下降趋势。

2 安徽省麻类产业发展现状

2.1 安徽省麻类产业分布

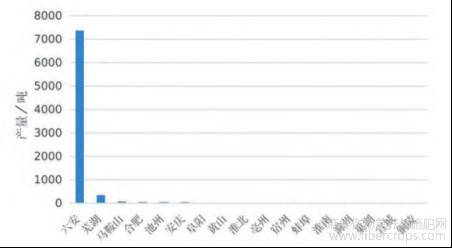

根据安徽省统计年鉴数据,2023年全省生麻类产量为7866吨,主要分布在六安、芜湖、阜阳、马鞍山、合肥。2023年全省生麻播种面积为1796公顷,自2019年以来,连续5年呈下降趋势。2023年,六安、芜湖、马鞍山位居省内麻类产量前3位,麻类总产量占安徽省总产量99.10%。六安市麻类产量占安徽省总产量的94.02%,一直是安徽省麻类种植大市,也是全国著名的工业大麻主产区之一。

图1 2023年安徽省各市麻类产量情况

六安作为全省麻类作物种植的代表,历史悠久,20世纪80年代到90年代期间,六安各种麻类作物的种植面积曾达到150万亩以上。六安大麻生产占到全国大麻种植面积的三分之一以上,集中分布在霍邱、六安两县淠河、史河沿岸各乡镇的河湾地区。其中六安市苏埠镇大麻种植可追溯至唐代,彼时大麻种植闻名于世,号称“中国麻都”。目前,六安大麻一般不进行脱胶等精加工处理,主要是初加工产品——干麻皮,一小部分由当地企业收购麻皮用于生产绳索,大部分流向外地。外流的大麻原料,一部分销售到东北等作为保温材料使用,一部分流入山东泰安进行脱胶精加工[3],还有一部分销售到山西绿洲集团等。安徽省苎麻产地主要集中在南陵、旌德等地,其中以旌德产量最大、质量最好,产量占全省产量的80%以上,曾经是全国七大苎麻[4]产地之一,主要分布于庙首、蔡家桥、景仰、俞村等村镇。旌德生产苎麻历史悠久,不仅品质优,而且产量高,一年三收,亩产高,最多年份种植面积达3万余亩,年产苎麻纤维达6000多吨。其中“旌德青”和“湘苎2号”纤维细度可达0.59特克斯以上,是纺织高档制品的优质原料。

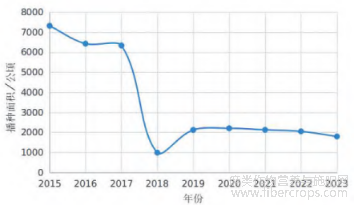

2.2 安徽省麻类作物播种面积和产量变化

从图2分析,近些年安徽麻类作物播种面积总趋势是在递减的。2023年安徽省麻类作物播种面积仅为1796公顷,比2017年减少4544公顷;主产区六安播种面积只有1644公顷,比2017年减少3632公顷。如图3所示,从安徽省麻类作物产量来看,总趋势也是下降的。主要原因是受市场麻皮价格波动影响,麻农种植大麻存在风险,导致播种面积呈下降趋势。亩产较为稳定,每亩220千克左右。所以产量的下降不是生产技术水平导致的。

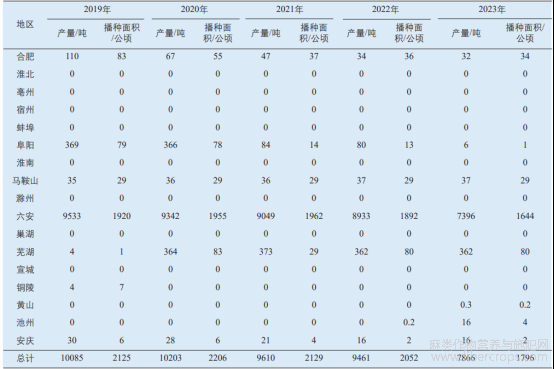

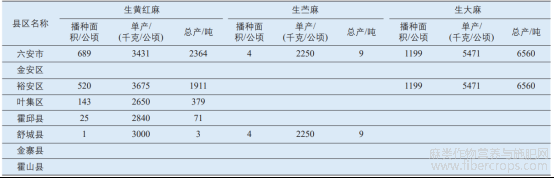

表2 安徽省近年来各地区生麻产量变化情况

资料来源:根据《安徽省统计年鉴》计算而得

图2 安徽省麻类作物播种面积变化趋势

图3 安徽省麻类作物产量变化趋势

2022年、2023年安徽省大麻种植主要分布在六安市,2022年六安市生麻种植面积1892公顷,总产(麻皮)8933吨,主要分布在裕安区的韩摆渡、石板冲、苏家埠、西河口等地,其中大麻种植面积1199公顷,总产(麻皮)6560吨。据统计,近3年来,六安市原大麻亩产量在150~200千克,原麻皮价格16元/千克~30元/千克,麻秆价格1.0元/千克~3.0元/千克,亩产值超过3000元[5]。目前安徽省黄红麻种植主要分布在六安市,六安黄红麻耐瘠性、抗逆性好,生产上主要集中在皖西丘陵岗地和沿淮行蓄洪区,不与粮食作物争地。2022年六安市黄红麻总种植面积为689公顷,主要分布在裕安区、叶集区以及霍邱县,其中裕安区种植面积为520公顷,叶集区种植面积为143公顷。黄红麻皮亩产量在300~350千克,原麻皮价格6元/千克~8元/千克,麻秆价格1.0元/千克~3.0元/千克,亩产值2000元以上。目前,苎麻的种植生产量急剧下降,芜湖市现在仅有南部山区存在小批量苎麻种植,种植人员为山区留守农民,种植零散,没有大户进行批量种植。宣城市,以旌德为例,由于旌德唯一一家苎麻加工企业(生产精干麻)破产倒闭,苎麻的种植呈现零星种植趋势。数量已经无法统计。

表3 安徽省六安市2022年麻类种植情况

资料来源:根据《2023年六安市统计年鉴》计算而得。

2.3 安徽省麻纺织行业状况

目前,安徽省从事麻纺织企业主要分布在芜湖、六安,这些省内企业主导产品麻纱或麻布都以亚麻为主要原料,少数企业收购苎麻纤维。芜湖某家企业(繁昌区)每年从农民手中收购苎麻植物进行初加工,加工麻纤维,每吨麻纤维原料约6万元。铜陵某家企业业务包含纺纱、织布、染色,产品全部出口至欧洲,原料也是全部从欧洲进口。其他麻纺织企业产品多为亚麻和棉、涤、粘胶混纺。随着苎麻种植的日渐萎缩,自产的苎麻纤维日益减少,苎麻原料的供给无法得到保证,甚至已经到无苎麻纤维可纺的境地,麻纺企业对设备进行了技术改造,以适纺亚麻纤维。由于麻绳行业的衰退,六安的一些企业在积极开发大麻的加工技术,比如大麻汽爆脱胶、生物脱胶技术的研究,大麻干纺、气流纺、环锭纺产品的开发生产。但是由于种种原因,目前这些纺织企业已经停止上述研发。近年来,作为全省唯一一家从事麻类科学研究的科研机构,六安市农业科学研究院在麻类作物的遗传育种、高产栽培技术的理论研究、国家麻类现代产业体系建设、建立优异麻类品种资源圃以及推进培育大麻新品种和麻类作物机插、机械收获剥制技术等方面做了大量工作,在麻类品种优化、机械化种植等方面积累了一定科技优势和可推广经验。

3 安徽省麻类产业发展质量提升中存在的问题

3.1 麻类种植生产工艺不成熟,农户种植收益不稳

麻类种植机械化程度低,农艺农机结合工艺不成熟,费工费时。麻类价格受市场影响波动较大,农户种植麻类风险加大。

3.2 加工工艺落后

麻纤维脱胶仍然主要采用传统的脱胶方法,苎麻脱胶采用以烧碱蒸煮为主的化学方法,红麻、亚麻、大麻脱胶采用传统的水沤洗法,都存在耗水量大、环境污染重、纤维制成率低等问题。

3.3 质量提升成本高

大麻的纺织、服装用途的开发近年来逐步加强。决定大麻纺织产品质量的关键一环是脱胶,脱胶效果的好坏直接影响到成纱的质量。对麻皮脱胶技术的研究虽然有所进展,例如生物化学脱胶技术、汽爆脱胶技术等,但是这些脱胶技术的成本较高,技术难度也较大,一直困扰着企业。

3.4 产业升级困难

大麻作物优势明显,其麻皮长、植株高、强度大、产量高,干剥得到的麻皮非常适合制作绳子。而纺织生产则要求麻纤维长而细、纤维强度大、木质素含量低及含胶率低等,对麻的品种、种植、生产等提出更高要求[6]。例如根据有关资料介绍,在设备和工艺保证的前提下,麻纱的细度越高,需要的麻纱纤维细度越高。国内已有苎麻新品种纤维细度可以满足以上纺纱品种的要求,但由于苎麻是多年生植物,种子繁殖出苗率低,易产生分离,不利于品种保纯及原麻质量的一致性;分蔸繁殖效果好,但更新速度慢,不利于产品升级换代。

3.5 质量宣传力度不够

虽然2004年颁布实施的《麻类纤维质量管理办法》促进了诸多麻类标准的制定发布,推动了麻类公证检验的开展,一定程度上提升了麻类纤维质量,但是在实际工作中,办法以及标准的宣贯、实施、推广等方面存在短板,尤其是对于麻类行业质量管理和质量提升方面还有诸多工作要做。安徽省麻类产品主要有两大类麻绳和麻纺产品。麻绳附加值较低。常见的麻纺产品为麻纺服装、床上用品、餐室用品、装饰工艺品。由于麻纺服装产品品种较单一,市场上麻类服装的款式多以宽松为主,选择范围小,适应人群较少。尤其是消费者缺少对麻纺材料优异性能的认知,导致对麻类纤维织品需求不足,整个市场容量有限[7]。

4 安徽省麻类产业优化

4.1 加大质量监管和公证检验力度,促进麻类产业高质量发展

很多消费者对麻类纤维制品较为陌生。消费者对麻类质量信息的不对称会导致消费需求下降,从而影响整个产业的发展。解决这个问题,一是需要政府、企业加强宣传,多渠道向消费者介绍麻纺织品的优点,加深消费者对麻类纤维制品的了解,提高消费者购买麻类产品的积极性。二是以标准为引领,从麻的种植、品种、加工以及纺织、检验等方面全方位提升麻类行业标准,促进传统行业高质量发展,同时需要权威部门出具公证检验结果,为消费者鉴别产品质量提供依据。公证检验具有专业性、权威性,能够获得消费者的信任,能作为消费者鉴别麻纺织品质量的标准和依据,既能激发消费者需求,又能为行业发展提供质量保证,将优劣产品加以区分,使优质企业在市场竞争中凸显出来,实现良性发展。

4.2 支持企业提高麻纺织品质量,占领高端市场

安徽省麻纺织业目前出口的产品中多为初加工产品,麻制成品比重较小,因此促进麻类产业结构升级,提质增效刻不容缓。一是要从麻类作物品种抓起。例如,安徽省苎麻品种纤维细度平均低于国外纤维细度,差距非常明显。近年来在黑龙江[8]、云南推广的“雨露麻”基本实现机器播种、收割、脱胶等,由于麻类种植对经纬度非常敏感,可以在安徽先行试种推广。二是要以市场需求为导向,以产品研发为中心,加快技术改造,采用先进纺织工艺技术和装备,生产高档麻纺织面料,满足家纺和服装需要;政府应采用相应举措,指导优化生产能力,淘汰落后设备,创造技改的投资环境。

4.3 扶持企业开发麻类产业新的增长点

麻全身都可以利用,除了麻纤维可以做纺织原料外,麻秆、麻叶等占总生物量70%以上的副产物也可以充分利用。麻叶营养丰富且全面,据测定,麻叶含有高达20.5%~23.8%的粗蛋白质,以及多种微量元素和维生素,可用于制造饲料。麻骨、壳粉碎后是栽培食用菌的好原料。麻骨可以制造纤维板。利用麻类植物的黄麻多糖[9]含量高、氨基酸种类多、膳食纤维多等特点可以开发保健食品等。总之,麻的综合开发,可大幅提高植麻的附加值,降低市场风险,获得较好的植麻经济效益,助力产业扶贫和乡村振兴。安徽省亟须对工业大麻产业进行新定位、新研发、新扶持。在原有的农机补贴和规模经营补贴基础上,增加特色麻类产业项目补贴,鼓励企业研发麻类新产品。

4.4 融合产业链,实现协调发展

麻类产业发展存在两大“瓶颈”:一是脱胶技术以化学脱胶[10]为主,环境污染严重,限制了加工环节的发展;二是机械化收割技术落后,劳动强度大,限制了种植环节的发展。加强对麻类产业链管理,制定发展麻类产业的支持政策。完善麻类产业各个环节的利益分配、麻类价格的保障机制。政府应通过扶持种麻经营主体,包括农户、农民专业合作社等,采用低息贷款或种植补贴等方法支持规模化、机械化种植,加快推动集中治污、清洁化生产,扶持生物脱胶技术的应用和推广。要实现麻类生产方式的转变和规模化生产,离不开机械化的帮助。政府应加大资金帮扶力度,设立专项资金,支持企业和科研机构对关键技术开展攻关,开发麻类收割机械。同时,在相关应用基础和开发研究领域里增设麻类机械项目,加大资金投入,提高各方面研究麻类机械的积极性,提高相关生产机械的引进创新、原始创新和集成创新的能力,改变目前麻类作物以人工收获为主的落后局面,提高生产效率,推动麻类生产机械化的发展。

参考文献

[1]练冬梅,姚运法,李洲,等.汉麻花和叶挥发性成分分析[J]. 核农学报,2024,38(02):308-316.

[2]唐勇.发挥苎麻传统优势做强做优苎麻产业[J].北京农 业,2016,(06):230.

[3]王亚非,吴韶华,陈韶娟,等.汉麻纤维脱胶技术研究进展 [J].丝绸,2024,61(08):70-79.

[4]陈继康,朱爱国,熊和平.中国苎麻农作学的成就与发展对 策[J].中国麻业科学,2020,42(01):43-48.

[5]杨兴民,董爱杰.发展汉麻产业引领农民脱贫致富——对孙 吴县汉麻种植加工发展情况的调查[J].黑河学刊,2018,(01):127- 128.

[6]郭春花.汉麻亟待全产业链协同发展[J].纺织服装周 刊,2019,(38):33.

[7]刘雪强,刘阳,粟建光,等.中国汉麻综合利用技术与产业化 进展[J].中国麻业科学,2019,41(06):283-288.

[8]常存,潘宇涛,赵金海,等.黑龙江省汉麻产业发展分析[J]. 黑龙江科学,2020,11(22):5-8.

[9]刘东辉,程亮,赵英楠,等.汉麻多糖的提取及抗氧化活性研 究[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2024,40(01):51-55.

[10]马菁霞,孟超然,傅佳佳,等.汉麻纤维特点及其脱胶进展 [J].丝绸,2023,60(08):73-81.

文章摘自:杨博,柴捷,应玉华,等.安徽省麻类产业发展情况分析报告[J].中国纤检,2025,(06):45-49.DOI:10.14162/j.cnki.11-4772/t.2025.06.010.